リードジェネレーションとは?代表的な7つの手法やプロセス、ナーチャリングとの違いについて解説

リードを獲得することを指す「リードジェネレーション」の手法はコンテンツ発信から広告運用までさまざまですが、実施の際はリードに合わせたアプローチが重要になります。そこで今回は、リードジェネレーションの概要や実施する際のポイントを解説します。

目次

リードジェネレーションとは

リードジェネレーションとは、Web広告やコンテンツマーケティング、展示会、SNSなど「リード(見込み客)」を発掘するためのさまざまな活動のことを指しています。リードジェネレーションを効果的に展開することで、ターゲット選定や管理にかかる工数を削減し、営業活動に集中できるようになります。

リードジェネレーションを効果的に進められる体制が整っている企業は、そうでない企業に比べて生産性が高く、売上も向上しやすいといわれています。マルケトの調査によれば、リードジェネレーションが整備されている企業における売上はそうでない場合に比べて133%も売上が高く、営業活動にかける時間は業務全体の73%を占めています。一方で、リードジェネレーションが十分に構築されていない企業ではマーケティングにかかる工数が増加し、営業にかけられる時間が全体の57%に留まるという結果が出ています。

関連記事はこちら見込み客を獲得する方法は?リードジェネレーションの概要と手法

リードジェネレーションで得られること

リードジェネレーションの主な目的は、将来的な顧客となりうる潜在層を発掘し、継続的な関係構築を通じて売上向上に繋げることです。

より具体的にすると以下のような点が挙げられます。

見込み顧客の創出と獲得

マーケティング活動を通じて、自社の商品やサービスに興味を持つ可能性のある人々(リード)の情報を収集することで、将来的な顧客となりうる潜在層を特定し、アプローチを可能にすることができます。

顧客育成(リードナーチャリング)の基盤構築

獲得したリードに対して、有益な情報提供やコミュニケーションを行い、段階的に購買意欲を高め、質の高い見込み顧客へと育成し、成約率の向上を実現することが可能となります。

継続的な顧客基盤の拡大

リードジェネレーションは、一時的な売上向上だけでなく、継続的な顧客基盤の拡大に貢献します。安定した顧客基盤は、企業の持続的な成長を支える重要な要素となります。

リードジェネレーションは、企業が持続的に成長していく上で、非常に重要な戦略的活動です。効果的なリードジェネレーションを行うためには、ターゲット顧客の明確化、適切なチャネル選定、魅力的なコンテンツ作成、そしてデータ分析に基づく継続的な改善が不可欠です。

リードナーチャリングとの違い

リードジェネレーションは「新たな見込み客を発掘し、接触可能な状態にするまでのプロセス」で、見込み客を獲得する手法そのものを指します。

一方リードナーチャリングは「既に存在する見込み客の検討度の高まりを伺うプロセス」のことで、見込み客とメールなどで継続的にコミュニケーションを取り、興味・関心を伺い、検討度が高まったタイミングで商談化するべく営業部門に引き渡すための具体的なアプローチを指しています。

リードクオリフィケーションとの違い

リードクオリフィケーションとは、「リードの質を評価し、商談に繋がる可能性の高い見込み客を抽出するプロセス」のことを指します。

つまり、数あるリードの中から、自社の製品やサービスに興味があり、実際に購入する可能性が高い見込み客を特定し、営業に繋げる活動のことを、リードクオリフィケーションと呼びます。

リードジェネレーションの主な手法

リードジェネレーションの主な手法には、次のようなものがあります。自社の状況に応じて適切な手法を活用し、見込み客を増やしましょう。

オフライン施策

テレマーケティング

古くから行われているテレマーケティングも、リードジェネレーションの手法のひとつです。テレマーケティングは成果が上がりにくくなっているともいわれていますが、綿密に戦略を立てて行えば高い成果が期待できます。

最初からアポイントの獲得だけを目的とするのではなく、リサーチやアンケート調査のような形でアプローチするなど、自社の商材の性質に応じて工夫してみると良いでしょう。

展示会

外部の展示会への出展や自社セミナーの開催などもリードジェネレーションにおける有効な手段のひとつです。同じジャンルの商材が一堂に会する展示会には、新たなサービスの情報収集を目的として多くの企業から担当者が訪れます。相手の課題と自社の商材がマッチすれば、一気に顧客化する可能性もあるでしょう。

郵送DM

郵送DM(ダイレクトメール)は、企業や個人がターゲット顧客に対して、郵便を利用して送付する販促手法です。紙媒体で情報を届けられるため、視覚的に訴求力が高く、手元に残ることで反復的なアプローチが可能です。

近年では、デジタルマーケティングの普及により、郵送DMの利用は減少傾向にありますが、ターゲットを絞り込んだ効果的なアプローチや、デジタル媒体との組み合わせることで効果を期待することができます。

オンライン施策

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングは、顧客になり得る相手に有益なコンテンツを継続的に発信し、自社のサービスに対する関心を高めて具体的な行動を起こしてもらう手法です。オウンドメディアの運営などが代表的な例であり、自社のWebサイト内にコラムを設けて、商品の使い方や豆知識などを発信することで自社の商品やサービスに興味を持たせ、購入につなげます。

コンテンツマーケティングは効果が出るまでにある程度時間が必要になるため、即時的な成果を求める企業には向きませんが、記事を作成する人件費のみで見込み客を獲得できるのがメリットです。

Web広告

Web広告はインターネット上のさまざまな広告枠に広告を出稿する方法です。デジタルマーケティングが発展した現在では、非常に一般的な手法になりつつあります。

かつてはテレビやラジオ、新聞などのマスメディアに対する広告出稿がメインでしたが、最近ではWeb広告の割合が高まっており、マスメディアを上回りつつあります。誰もがスマートフォンやタブレット端末などを所持し、ECサイトやECモールを通じたショッピングが当たり前になったことから、Web広告を目にする機会が増加したことが要因であるといわれています。

Web広告には多くの種類があります。そのため検索キーワードに関係の深い広告を表示するリスティング広告や、TwitterやInstagramなどのSNSに出稿するSNS広告など、獲得したい見込み客に合わせた広告を選択することが大切です。

SNS

自社のSNSアカウントを作成して運用する手法です。従来のSNS運用は主に商品やサービスの認知度向上やブランディングを目的として行われることが大半でしたが、最近ではリードジェネレーションを目的としたSNS運用も増えてきています。

一般消費者だけでなく企業の担当者もSNSを活用していることが多く、自社が活用できそうな商品やサービスの情報を集めているケースもあります。そのため、単に認知度の向上をはかるだけでなく、自社イベントの開催や展示会の出展、セミナーの案内などを通じて見込み客の獲得にも活用できるでしょう。

SNSでは広告も出稿可能なので、ブランディングや広告運用と並行してリードジェネレーションを行うのもおすすめです。

オンラインセミナー

セミナーは自社だけで主催するものや他社と共催するものなど形式はさまざまですが、多くの見込み客を一度に獲得するチャンスといえます。有用な情報を提供して、多くの申し込みにつながるセミナーの開催を目指しましょう。

関連記事はこちらメールリードナーチャリングの効果的な6つの手法と成功事例

リードジェネレーション手法の比較表

| コスト | 難易度 | 獲得件数 | |

|---|---|---|---|

| コンテンツマーケティング | △(コンテンツ作成はピンキリ) | 高(ノウハウが必要) | △(即効性がないため時間がかかる) |

| Web広告 | ×(一般的に月100万~) | 高(ノウハウが必要) | 〇(即効性が高く獲得が見込める) |

| イベント・キャンペーン | 〇(自社で企画するため調整可能) | 低 | △(キャンペーン次第) |

| SNS | 〇(広告出稿しなければ基本的に費用発生しない) | 中(広告出稿をしなければ比較容易) | ×(広告出稿をしないとあまり見込めない) |

| テレマーケティング | 〇(自社で行う場合は基本的には人件費のみ) | 低(トークスクリプト等があれば比較的容易) | △(リスト数とスキルによって左右) |

| 展示会・セミナー | ×(1出展あたり100万~) | 高(ノウハウが必要) | 〇(来場者数に左右されるが大量獲得が見込める) |

ご紹介した7つのリードジェネレーション手法を、コスト・難易度・獲得件数の観点で比較してみました。施策を検討する際にぜひ活用してみてください。

リードジェネレーション実施のポイント

リードジェネレーションを実施する際は、次の4つのポイントを意識することが大切です。

詳細なターゲティングを行う

やみくもにリードジェネレーションを実施しても、商品の購入につながる有用な見込み客の獲得にはつながりません。まずは自社の商材をあらためて振り返り、ターゲットを詳細に設定しましょう。「どのような層に自社の商品を売りたいのか」を明確にすることで、集めなければならない見込み客が見えてきます。

リードの関心に合わせたコンテンツの発信

コンテンツを継続的に発信する際は、リードの関心に合わせて内容を作成することも大切です。「自社の商材を求める人たちは、どのようなコンテンツを発信すれば商品を購入したいと思うのか」をよく考えた上で、適切なコンテンツを作成・発信しましょう。

アプローチのタイミングを見極める

まだ十分に関心が高まっていない状態の見込み客に対して商品を勧めても、購入にはつながりません。そのため現在の関心度合いを十分に見極めながら、段階的なアプローチを行うことが重要です。商品に関する知識が十分ではない状態であれば、理解を深めるためのコンテンツを発信してみると良いでしょう。

リードジェネレーションはリードナーチャリングの前段階なので、商品に関する知識が乏しい相手も多くいます。押しつけられていると感じさせないように、まずは関心を持ってもらうためのアプローチを心がけましょう。

場合によってはMAツールの利用も検討

リードジェネレーションを行う際に、運用を一つひとつアナログで管理するのは大変です。特に複数の手法を組み合わせて展開する際はアプローチ方法が複数にまたがり、非常に手間がかかるでしょう。

場合によってはMAツールの利用も検討して、業務の効率化をはかりながら見込み客の獲得を行うことをおすすめします。MAツールとは、集客や販売促進、顧客管理まで、一連のマーケティングプロセスを自動化するツールです。MAツールであればメールマーケティングやコンテンツ作成などをシステム上で行えるだけでなく、リードジェネレーションをカバーできるものも数多くあります。

関連記事はこちらMAツールとは?基本機能から活用事例、初心者向けの製品まで徹底解説

配配メールBridgeを用いたリードジェネレーション

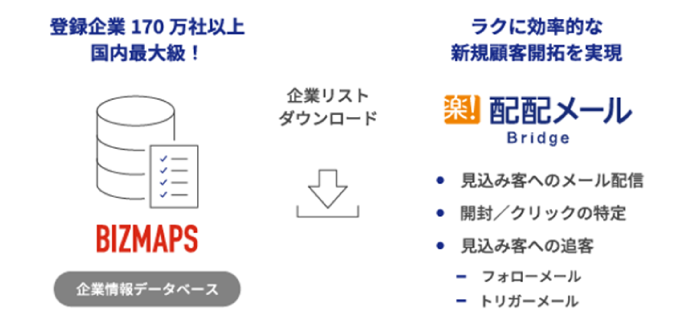

配配メールBridgeを活用することで、リードジェネレーションを実現することができます。

配配メールBridgeでは、企業リストのダウンロードが利用できるため、ダウンロードしたリストにメールなどでアプローチすることでリード獲得につなげることが可能になります。

詳しくはこちら配配メールBridgeとは

配配メールBridgeがリードジェネレーションに強い理由

配配メールBridgeは、企業検索サービス「BIZMAPS」と連携しており、自社のターゲットを絞り込み確度の高い企業情報をダウンロードすることができます。

そして、ダウンロードしたリストに対して配配メールBridgeを活用することで、効率的なリードジェネレーションを実現することができます。

Web来訪通知を活用したアプローチ

BIZMAPSからダウンロードしたリストに対してメール配信を行い、メール配信をきっかけに事前に指定したWebページにメール受信者が訪問したタイミングで誰がWebページに訪問したかを通知することができます。

このWeb来訪通知を活用することで、リードジェネレーションだけではなく、商談獲得の効率も引き上げることができ、リストに対して架電していくよりも5%アポイント獲得率を高められることが判明しております。

配配メールBridge活用事例

株式会社テレ・マーカー様事例

株式会社テレ・マーカー様はブロードバンドによるITコンサルティングのトータルソリューションサービスを提供されています。

<配配メールBridge導入理由>

従来では、テレアポでよくあるようなリストの上から順番に架電をしていく手法が採用されていました。しかし、営業生産性が低いと感じられ、メール配信を軸にしたアプローチ方法を考えるようになったことがきっかけです。

そして、配配メールBridgeの決め手は3つです。

①専任サポートによる運用支援 ②操作が簡単であったこと ③リスト購入ができること

<配配メールBridgeの運用方法>

①BIZMAPSを活用し、自社のターゲットに当てはまる企業情報をダウンロード

②見込み客の状況に応じてアプローチ方法を設計

<配配メールBridge導入後の効果>

配配メールBridge導入後の商談獲得単価は従来の1/2のコストで獲得ができています。さらに、人の手を最小限に抑えられているので非常に効率的な営業活動を実現しています。

参考:株式会社テレ・マーカー様|配配メール導入によるメールマーケティング成功事例

まとめ

リードジェネレーションには多くの手法があり、企業によって適している手法は異なります。複数を組み合わせることでさらに高い効果を発揮するものもあるので、自社の商品やサービスに応じて柔軟にリードジェネレーションの実施方法を検討することをおすすめします。

ターゲティングやコンテンツ発信の内容がカギになりますが、アナログで管理するのは難しい部分もあります。場合によってはMAツールなども導入し、効率的にリードジェネレーションを進めましょう。

商談獲得に特化した「配配メールBridge」は、初心者でも簡単に新規顧客開拓を始められるMAプランです。

シンプルな設定画面と専門知識不要の操作で、誰でもすぐに使い始められます。さらに、専任担当による無償の導入活用支援や、充実のアフターフォローで、安心してご導入いただけます。

導入企業様の成功事例や改善要望を活かし、常にアップデートしていくことで、お客様の成果最大化に貢献いたします。