リードナーチャリングとは?成果を出す具体的な実践方法を5つのステップでご紹介

リードナーチャリングとは、見込み客の購買意欲を高め、受注へとつなげるための活動のことを指します。

本記事では、リードナーチャリングがなぜ重要とされているのかといったお話から、具体的な実践方法までご紹介します。

目次

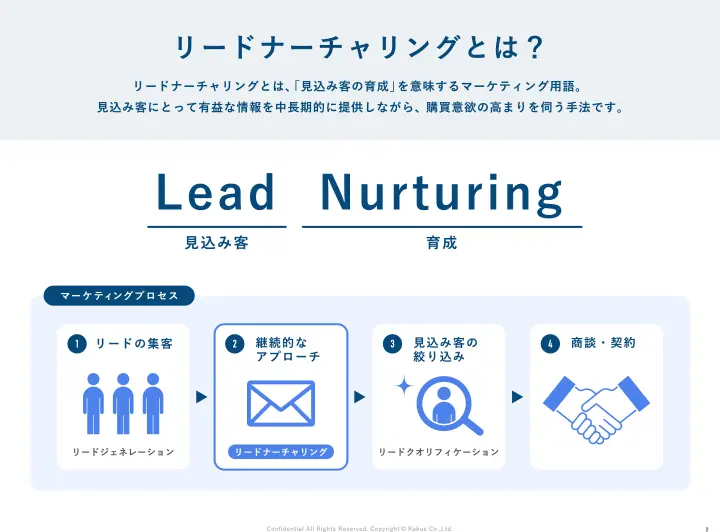

リードナーチャリングとは?

リードナーチャリングとは、一般的に「見込み客の育成」と訳されるマーケティング用語です。継続的に接触することで見込み客の購買意欲を高めていき、受注へとつなげるための活動のことを指します。

画像:「リードナーチャリング徹底解説」より

具体例を挙げると、WEBサイトや展示会などで集めたリード(見込み客)に対し、メールなどで継続的なコミュニケーションを取り、検討度が上がったタイミングで商談・受注に繋げる活動です。

この、WEBサイトや展示会などでリードを集める部分を「リードジェネレーション」、継続的なコミュニケーションを取っているリードの中から検討度の高い人だけに絞り込むことを「リードクオリフィケーション」と言います。

【リードナーチャリング徹底解説】お役立ち資料の無料ダウンロードはこちら

メリットとデメリット

・リードナーチャリングのメリット

既存資産を有効活用できることはメリットです。 過去に獲得した休眠顧客情報を活用することで、新規リード獲得にかかるコストを削減し、効率的な見込み顧客の創出が可能です。

最適なタイミングで再アプローチできる点もメリットとして挙げられます。見込み顧客の行動や興味を可視化することで、ニーズが顕在化したタイミングを逃さず、最適なアプローチを実現できます。これにより、顧客満足度の向上と営業効率の向上が期待できます。

・リードナーチャリングのデメリット

1つ目はリソースが必要になることです。 見込み顧客情報の管理や施策の実行には、人的リソースと時間が必要です。SFA/MAなどのツール導入による効率化も可能ですが、コンテンツ作成など一部業務には人的リソースが不可欠です。

時間的コストがかかることもデメリットでしょう。リードナーチャリングは中長期的な施策であり、短期的な売上向上には不向きです。効果が出るまで時間を要することを理解し、計画的な取り組みが必要です。

リードナーチャリングが注目されている理由

顧客側の変化

インターネットが普及する以前は、顧客側が得られる情報は膨大な情報の中のほんの一部分でした。そのため、その道のプロである業者や企業から営業を持ちかけられれば、他社と比較することなく購入を決めてしまうことも珍しくなかったと言えます。本当は、ほかにもっと高性能で低価格な商品が存在していても、それを知る術がないわけです。そのため、商品を購入する際は「詳しい人が勧めているから間違いないだろう」ということで決定されることも多くあったようです。

しかし、インターネットが爆発的に普及し、何かを買おうと思えば、すぐに検索し、比較・検討するのが当たり前になりました。いざ検討度が高まったときに自社を覚えてもらえていなければ、他社に流れてしまう可能性があります。リードナーチャリングによって、検討度が低い時期から継続的にアプローチし続けることが大切です。

営業側の変化

顧客だけでなく、営業側の変化もあります。それは、人員削減のため、プッシュ型の営業からプル型の営業に切り替える必要が出てきたという点です。超高齢社会である現代は働き手が少ないため、何事も効率化・自動化が求められます。従来のプッシュ型の営業スタイルでは、わざわざ営業マンがお客様のところに出向いてやり取りしなければいけませんでしたが、それで成約に繋がらなければ時間の無駄になってしまいます。 そこで、リードから興味を持って行動を起こしてもらうプル型の営業スタイルに移行するためにも、プルを促すリードナーチャリングが欠かせないわけです。

インターネット技術の向上

インターネットの情報収集能力は日々向上しており、その勢いは天井知らずと言えるでしょう。マーケティングオートメーションなどの各種ソフトウェアを使えば、WEBサイトに訪問するリードの動きをリアルタイムで把握でき、どのページを見て何を検索したかを把握できます。そのため、個人に最適な情報を発信することも可能になりました。

WEBサイトを通じて提供できるコンテンツが増えている

お互いに相手のいる場所に足を運ばなくても、必要な情報を与え、得られる状況が整っています。商品の詳細情報や会員向け情報の公開、また、オンラインセミナーなども可能です。これだけリードナーチャリングに最適な環境が整っていれば、取り組まない理由はないというわけです。

どんな商品のマーケティングに有効か

リードナーチャリングが有効な商品は、購入の意思決定に時間がかかるものです。例えば、ウェディングプランやマンションなどの高額商品がそれにあたります。もう少し価格の低い、車や家具などのセールスにも応用できます。

また、高額商品以外にも、BtoBのシステムなど購入の意思決定に複数人が絡んでいる商品に対してもリードナーチャリングは効果があります。1人で意思決定ができないものを購入する場合、他の人に伝えても納得してもらえるよう説得力のある購入理由がなければ難しいです。信頼を得て長いスパンで説得していくためにも、工夫をこらしたマーケティング手法が必要です。

リードナーチャリングに取り組むには?

1. 収集したリードの情報を整理する

リードジェネレーションの段階では、さまざまな方法でリードの収集が行われています。例えば、展示会やセミナーなどに来場した方、WEBで資料請求をした方、営業で直接名刺交換をした方などリードが重複している場合も考えられます。まずはデータ、名刺などを整理するところから始めましょう。

2. 購入までのプロセスを理解する

商品を購入してもらうためには効果的なシナリオを組み立てる必要があります。そのために、これまで実際にどういった流れで商品が購入されてきたのか知るといいでしょう。簡単に分析する方法として、カスタマージャーニーを作成することをおすすめします。

カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスの存在を知り、最終的に購入や成約に至るまでの思考、感情、行動などのプロセスのことです。それをフレームワークで図式化することで、チームや社内で共通認識を持てるので、リードナーチャリングの方向性が明確になります。どの段階の顧客にどんな課題があり、それをどう解決するのか施策案も出しておきましょう。

3. リードのランク分け

カスタマージャーニーができたら、実際にデータを持っているリードがそれぞれどの段階にいるのか見極めるためにランク分けをしていきます。ここで使うのが「スコアリング」です。

マーケティングオートメーションツールなどを使えばリードの動きが把握できる、ということは既にお話ししました。それを踏まえてメールを開封したら2点、リンクをクリックしたら4点、イベントに申し込んだら5点、といったように、個人に点数をつけていきます。このようにスコアリングしていくことで、すぐに営業をかけるべき個人を絞り込むことができ、強力なアタックリストが作成できます。

関連記事はこちらスコアリングとは?目的や重要性を解説!MAツールを使うなら必見

4. ランク別のアプローチをする

スコアリングによってランク分けされたリードに、それぞれ適した方法でアプローチしていきます。どのランクのリードにも有効なのが、メールによるアプローチです。

特にステップメールという手法は有効です。リードナーチャリングの考えをそのままメールに落とし込んだような手法で、顧客のアクションに合わせ最適なタイミングで必要な情報を自動配信メールで送ることができます。これにより、メールを使った顧客の育成に繋げることができるでしょう。

その他、認知・興味などの初期段階にいるリードにはソーシャルメディアを使ったアプローチ、比較検討の段階にいるリードにはセミナーに参加してもらうなど、レベルに合わせたアプローチを進めていきましょう。

5. 検討度が上がってきたら営業と連携

リードの興味・関心が高まってきて購買に近づいてきたら、直接お客様とやり取りする営業担当に情報を伝えます。ここでの連携は非常に重要なポイントです。スコアリングでのスコア、WEBサイト訪問回数、電話での接触の有無などパーソナルプロセスをしっかり伝えなければ、それまで積み上げてきた関係性が壊れてしまうことも考えられます。詰めの部分にあたるので、くれぐれもリードの期待を裏切らないよう引継ぎは丁寧に行うことが大切です。

関連記事はこちらメールリードナーチャリングの効果的な6つの手法と成功事例

関連記事はこちらプロセスと事例から学ぶ!効果的なリードナーチャリング(顧客育成)の方法

リードナーチャリングの具体的な手法

リードナーチャリングの具体的な手法としては、以下があります。

1. メール

リードナーチャリングの手法として代表的なのが「メール」を活用するものです。検討度の低い見込み客には、ホワイトペーパーやコラムなどのお役立ちコンテンツを掲載したメルマガを配信します。そのほか、見込み客を特定の条件で分けてそれぞれに合った内容を配信する「セグメント配信」や、ユーザーのステータスに合わせて段階的に情報を配信する「ステップメール」、サイト訪問などのアクションをきっかけとして自動配信する「トリガーメール」など、さまざまな配信方法があります。

メールによるリードナーチャリングは、リソースが不足しがちな少人数の営業・マーケティング組織でも対応することができるおすすめの手法です。

関連記事はこちらリードナーチャリングのはじめの一歩に「配配メール」がおすすめな理由とは?(メルラボ)

2. セミナー

セミナー開催も、多くの企業が取り組んでいるリードナーチャリング手法の一つです。最近ではオンラインのセミナー(ウェビナー)も一般的となっています。

セミナーは見込み客と直接コミュニケーションをとることができる機会です。

一方で、セミナー企画や資料作成、集客などの手間がかかるというデメリットもあります。

3. フォロー架電

インサイドセールスによる架電も有効な手法です。

手あたり次第に架電をするのではなく、「ホワイトペーパーをダウンロードした人」「メルマガのリンクをクリックした人」「セミナー参加者」などに絞って、検討度がある程度高まったと思われる見込み客に架電します。

直接会話する中で、何となく感じている課題や潜在ニーズをヒアリングし、課題解決につながる情報やコンテンツの提供をおこなうことができます。

リードナーチャリングで成果を上げる4つのポイント

リードナーチャリングの施策の種類は多岐にわたりますが、成果を最大化するためには、戦略的なアプローチと適切なツールが必要です。

ここでは、リードナーチャリングで成果を上げるための主要なポイントを解説します。

1.KPIの設定

最終目標であるKGIに対し、中間指標となるKPIを明確に設定しましょう。数値化された具体的なKPIを設定することで、目標達成に向けた進捗状況を把握し、効果的な改善策を講じることができます。PDCAサイクルを回しながら、常にKPIを見直し、ブラッシュアップしていくことが重要です。

例えば、メールであれば開封率やクリック率、セミナーでしたら、案内メールやウェビナー開催レポートのURLをクリック数をKPIとして設定します。

他にも各施策において、コンバージョン率や接触率、商談率、商談数などの指標にて具体的なKPIを設定しブラッシュアップしていくことが重要です。

関連記事はこちらリードナーチャリングをKPI設定!達成するためのコツとは?

2.適切なコンテンツの提供

リードナーチャリングでは、リードの購買段階や興味関心に合わせて、適切なコンテンツを提供することが重要です。

ブログ記事、ホワイトペーパー、事例紹介、動画、ウェビナーなどのコンテンツを用意したうえで、情報収集段階、課題認識段階、検討段階、意思決定段階といったリードの購買段階に合わせて、適切な情報を提供します。

例えば、情報収集段階のリードにむけてブログ記事を配信して課題認識をしてもらったり、すでに課題を認識しているリードにウェビナーを案内する方法などがあります。

各段階におけるリードのニーズや課題を把握し、それに応じたコンテンツを提供することで、ナーチャリングの効果を高めることができます。

3.MAツールの活用

リードナーチャリングを効率化し成果を最大化するために、MA(マーケティングオートメーション)ツールは強力なツールとなります。メールマーケティング、ステップメール、Webサイトのパーソナライズなどのナーチャリング施策を自動化できるだけでなく、リードの行動履歴や属性情報に基づいて1人1人に最適なシナリオで効果的にナーチャリングすることが可能になります。

たとえば、Webサイトにて資料請求した顧客に対して自動的にフォローアップメールを送信したり、特定の行動を取った顧客を営業担当者に通知したりすることが可能です。

関連記事はこちらMAツールとは?基本機能から活用事例、初心者向けの製品まで徹底解説

4.スコアリングによる優先順位付け

スコアリングはMAツールを活用することで効果的におこなえます。リードの購買意欲や顧客になる可能性を評価し、優先順位をつける機能です。

リードの属性情報、行動履歴、Webサイトへのアクセス状況、メールの開封状況など、スコアリングの基準となる要素を定め、各要素に重み付けを設定することで、リードの行動や属性情報に基づいてスコアを算出します。

各リードのスコアを可視化し、スコアの変動をモニタリングすることで、リードの関心の変化を把握し、タイムリーな営業アプローチを可能にします。

眠っている資産を活かせるチャンス

展示会やセミナーでは一度に大量のリードを獲得できますが、大半はいわゆるコールドリードと呼ばれる、商品やサービスの検討度合いが低いリードです。しかし、アンケートの記入や名刺交換によってせっかく名前やメールアドレスを手に入れているのですから、そのまま放置してしまうのは非常にもったいないことです。 今までに手に入れたリードの情報が社内にたくさん眠っているのであれば活かさない手はありません。

まずは、少ない工数で運用が可能な「メール」で、見込み客へ継続的にアプローチしてみてはいかがでしょうか。

弊社が提供しているメール配信システム「配配メール」は、リードナーチャリングの実践に最適なシステムです。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

商談獲得に特化した「配配メールBridge」は、初心者でも簡単に新規顧客開拓を始められるMAプランです。

シンプルな設定画面と専門知識不要の操作で、誰でもすぐに使い始められます。さらに、専任担当による無償の導入活用支援や、充実のアフターフォローで、安心してご導入いただけます。

導入企業様の成功事例や改善要望を活かし、常にアップデートしていくことで、お客様の成果最大化に貢献いたします。